Abschiedsstatement Lichtenberg Studios 2011–2025

Nach 237 Resident:innen, neun Workshops mit Universitäten, einer Heftreihe mit 83 Titeln sowie 19 Quartalsbroschüren seit 2020 endet im September 2025 das Projekt Lichtenberg Studios. 15 Jahre sind für ein Residenzprogramm eine ungewöhnlich lange Zeit. Dass es uns gelang, über so viele Jahre künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum Lichtenbergs zu realisieren, verstehen wir selbst als bemerkenswerte Leistung. Intervention Berlin e.V. als Träger und ich, Uwe Jonas, als Leiter des Programms, blicken dankbar auf eine Phase zurück, die vielen Künstler:innen aus aller Welt eine produktive und inspirierende Zeit ermöglicht hat.

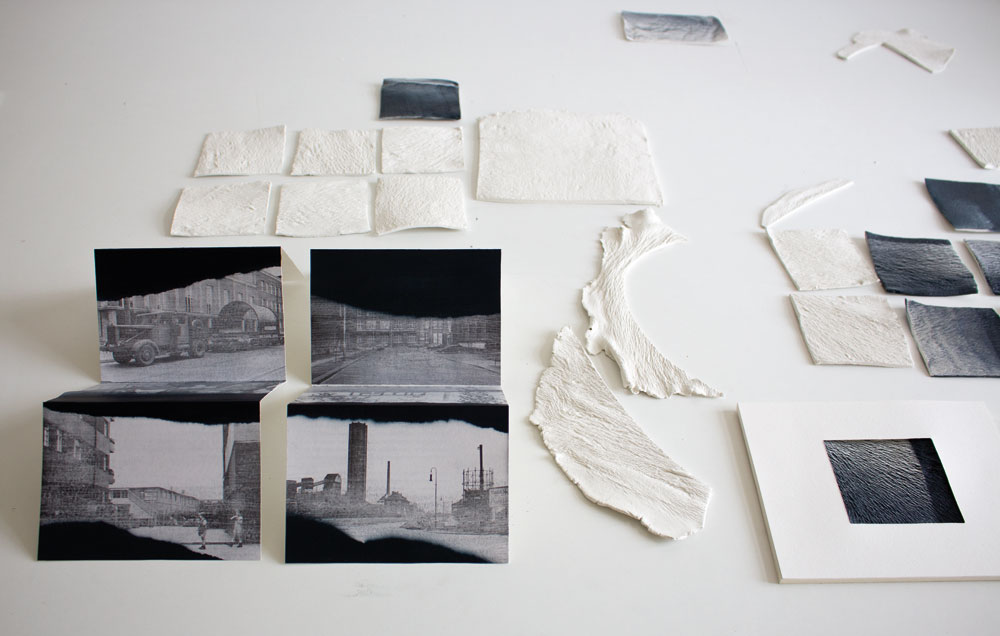

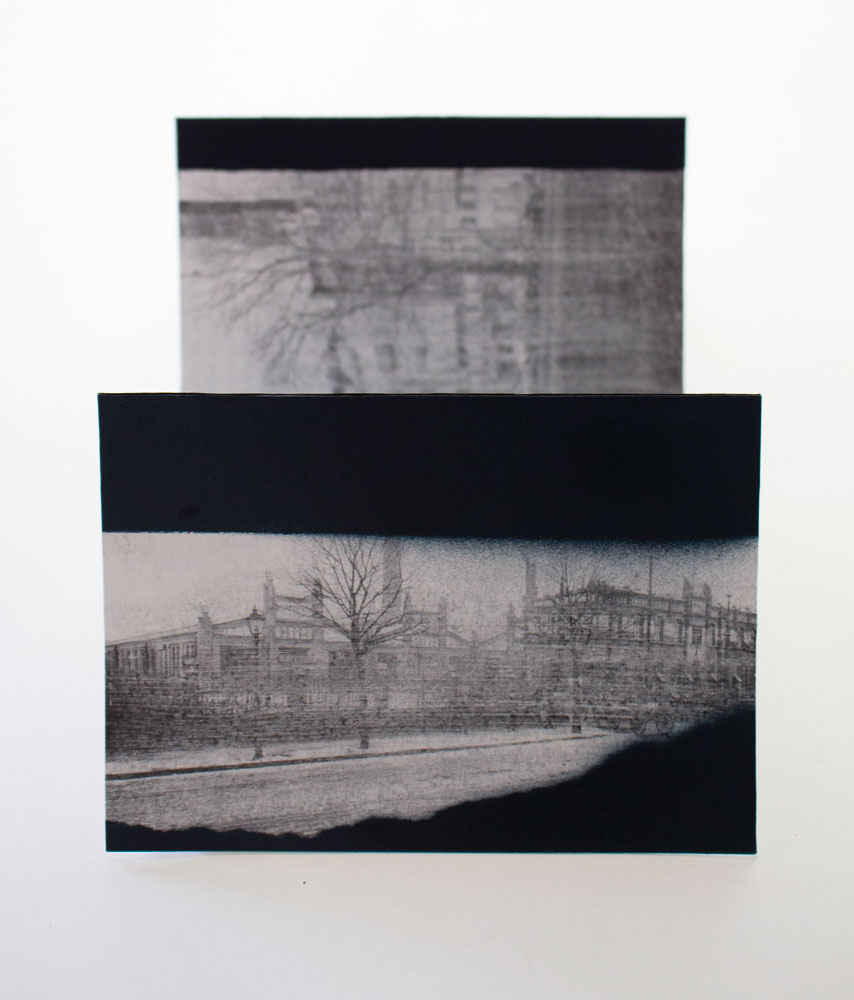

Die Stärke der Lichtenberg Studios lag darin, dass Künstler:innen in ungezwungener Form neue Sichtweisen auf einen Bezirk eröffneten, der sonst eher selten im Fokus der Kunstwelt steht. Zahlreiche Kooperationen führten nicht nur internationale Gäste nach Berlin, sondern ermöglichten auch Berliner Künstler:innen Aufenthalte in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Goethe Institut in Bangalore, der Kulturverwaltung in Gibraltar, und lokalen Akteurinnen in Die oder zuletzt in Sineu. Ebenso wertvoll waren die Lectures, Ausstellungen, Publikationen und unzähligen Begegnungen – vom Vortrag bis zur Dinnerparty. Dort wurde nicht nur Kunst gezeigt, sondern auch Gemeinschaft gelebt und über Inhalte diskutiert.

Nun ist es tatsächlich vorbei, was natürlich schmerzlich ist und einen großen Verlust bedeutet. Aber alles ist endlich, und wie schon geschrieben, ist es fast ein Wunder, so lange durchgehalten zu haben. Residenzprojekte sind immer schwierig zu vermitteln und zu kommunizieren, da sie zum großen Teil „verdeckt“ ablaufen. Die Resident:innen wohnen und arbeiten in den bereitgestellten Räumen und treten nur gelegentlich in die Öffentlichkeit, etwa bei einer Lecture oder einer Ausstellung. Bei den Lichtenberg Studios kam noch hinzu, dass der Fokus auf künstlerische Interventionen in der Öffentlichkeit Lichtenbergs gelegt wurde. Das ist wiederum eine „versteckte“ Kunstform, die von der Abwesenheit der Autor:innen lebt, die ihre Werke in der Öffentlichkeit zurücklassen.

Trotz dieser Aktivitäten, mit denen das Manko der „Unauffälligkeit“ auch für den Geldgeber, den Bezirk Lichtenberg, erträglicher gemacht werden sollte, wurde die Kritik immer lauter. Dies führte im Jahr 2020 zum ersten Versuch, das Projekt Lichtenberg Studios zu beenden. Nur dank einer starken Kampagne und der Unterstützung vieler Beteiligter, einschließlich des damaligen Bürgermeisters, konnte ein abruptes Ende verhindert werden. Doch der Preis war hoch: Das Vertrauen zwischen Verein und Fachbereich blieb dauerhaft beschädigt. Statt kontinuierlicher Zusammenarbeit folgten kurze Vertragslaufzeiten, kompliziertere Antragsverfahren und immer wieder dieselben Kritikpunkte, zusammengefasst in der Formel: „Das bekommt keiner mit.“ Positive Rückmeldungen blieben aus. Die Atmosphäre wurde zunehmend belastend, die Resilienz des Vereins erschöpft.

Nun hat der Fachbereich entschieden, die Räume, die wir seit 2011 bespielten, zu renovieren. Uns wurde mitgeteilt, sie bis zum 8. September 2025 geräumt zu übergeben. Was danach dort geschieht, wurde uns nicht mitgeteilt. Für uns ist dies der Schlusspunkt. Wir beenden die Lichtenberg Studios nicht im Streit, sondern mit Klarheit und kampflos. Wir wissen, dass wir über 15 Jahre etwas geschaffen haben, das in Erinnerung bleibt – auch wenn es nicht in der Logik von Verwaltungsakten aufscheint.

Unser Fazit ist daher doppelt: Stolz auf das, was gelungen ist, und Ernüchterung darüber, dass dieses Gelingen nicht als Stärke erkannt wurde. Wir nehmen Abschied mit Dankbarkeit gegenüber allen, die uns begleitet haben: den Künstler:innen, den Kooperationspartner:innen, den Freund:innen, den Unterstützer:innen und den vielen Menschen, die wir in Lichtenberg und weit darüber hinaus kennenlernen durften.

Die Lichtenberg Studios schließen ihre Türen. Doch die Erfahrungen, Begegnungen und künstlerischen Spuren bleiben. Wir verabschieden uns ohne Bitterkeit, aber auch ohne Illusionen – und mit dem Bewusstsein, dass wir eine Form von Kunst und Austausch gelebt haben, die einzigartig war und die so nicht wiederkommt.

Uwe Jonas, 8. September 2025